【基礎編】製品知識習得の仕方-添付文書を大事にしよう-

僕はオンコロジー歴が長いのですが、

数年前から後輩も増えて来て、ベテラン勢になってしまいました。

他領域から社内異動などでオンコロジーに来てくれる人も多いのですが、

研修そこそこに海外学会の報告見たりして、「最新の話題を学んで提案する」部署だと思われがちです。

ちょっとここにブレーキをかけてみようと思います。

あとは駆け出しMRの方で、「何を勉強したらいいかわからない…」

と言う人にも、一回読んでほしいです。

各社オンコロジー領域には力を入れていますが、弊社も社内異動等でオンコの事業部に人が移ってきてますね。製品の研修をやって、いきなり最新学会の話題について話そうとする人もいますが、異動してきたばかりなのでじっくり基礎を固めましょう。そんな内容でブログも更新。https://t.co/Du1Tagtuac

— ケースケ (@Keisukemrlifeh1) February 17, 2019

最新の話題を学ぶ前に

異動したてで鼻息荒く、「新しい話題をスマートに提案するぜ!」な方々。

その心意気は買いです。ずっと大事に。でもその前にやっておいた方がいいことがあります。

学生時代勉強している時に、「基礎を大事に!」と言われたことはないですか?

社会に出てからも同じで、この基礎でつまづくと大失敗をやらかします。

基礎的な話題があっての最新情報なのです。

この基礎にも色々ありますが、今回は「製品」に焦点を当てて書いていきます。

(疾患や医療制度なども大事ですが、とりあえず学ぶのは「製品」の「基礎」だと思います)

もう一つのパターンは、

「最新情報はどころか何から勉強したら良いかわからない…」

「先生に質問をされるのが怖くて、全然話しかけることができない…」

な方々です。壁に感じている理由が「知識」なら、単純に勉強すれば良いのですが、

「何を勉強すれば面会が怖くなくなるのか」がわからないんですね(僕もそうでした)

と言うことで、自信をつけるためにも製品知識の基礎を学んでいきましょう。

製品知識を学ぶには

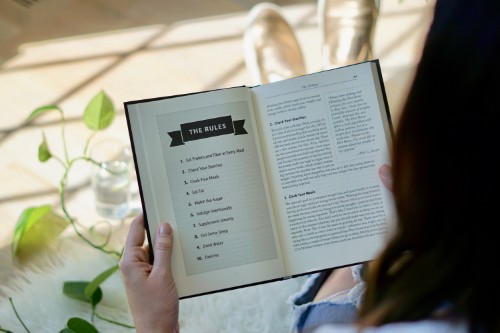

添付文書を題材にしよう

まずはここから始めましょう。添付文書の情報なんて需要ないよ…って思いますか?

結構ありますよ。むしろ医師から質問受ける半分以上は、添付文書とそれに関連した情報です。

医師が添付文書の隅から隅までを完全に熟知した状態で処方をしているか?

現実的ではないですね。1日に処方する薬剤は数100種類超えることもあるでしょう。

もちろん都度確認しながら処方されていると思いますが、

「あ、そういえば…」と思うことを、僕らを見かけた時に聞いて来たりするのです。

どんな質問を受けたことがあるか思い出して見る

・クレアチニンが高い人に始めようと思う。4近くあったかな…何か注意することある?

・ちょっと副作用が強く出て、中止したんだけどどれぐらいの期間で体内から消失するかな?

・EF低くて40%ぐらいなんだけど用量調節の必要ってある?

これらはいずれも実際に受けたことのある質問です。

僕はがん領域なのですが、こんな感じの質問はがん以外でも受ける可能性ありませんか?

ちょっとよくわからないな、と思うかもしれませんが、添付文書の情報で解答することができます。

例えばクレアチニンの質問。添付文書のどこを見れば良いか?

一番関連しているのは腎機能障害のところですね。

よっぽど古い医薬品でない限りは、必ず「腎機能障害」の項目があるはずです。

なぜなら添付文書は書き方と順番が決まっているからです(MR認定試験でやりましたよね!)

「ちょっとまって、クレアチニンクリアランスでの体内動態の変化は載ってるけど…」

と、計算しなければならないところですが、クレアチニンの値4mg/dlの時点で、

紹介すべきは重度の腎障害患者に対する部分になります。

(重度な腎障害患者はCmaxもAUCも上がってたな)→注意してください、と紹介できるわけです。

2個目は体内からの消失の問題。

これは添付文書に書いてある医薬品はほとんどないんじゃない?と思いますよね。

確かに書いてないですが、僕らがよく使う「半減期」からおおよその計算ができます。

半減期の4〜5倍の時間を経過するとほぼ体内から消失したと考えるとされています。

半減期が24時間の場合、おおよそ4日〜5日でほとんどが体内から消失すると考えられるので、

「半減期が24時間なので、4,5日時間がかかります。念のため1週間程度経過観察をお願いします」

とお答えできるわけです。

3個目、これはちょっとマニアックですね。心障害に関連した話題です。

LVEF=左室駆出率で、EFって呼ばれたりします。

もし扱っている製品で心障害に影響がある医薬品の場合、必ずこの話題には触れてあると思います。

製品によっては用量の調節等必要な薬剤もありますが、

機序から考えられる…といった場合、記載内容は曖昧なケースが多いですね。

ただ少なくとも、

「影響があるとされているので、心エコー等でモニタリングしながら投与してください」

「用量調節の必要はありませんが、0.3%程度で心障害が報告されています」

これぐらいは添付文書の情報で回答ができると思います。なぜならこのように書いてありますから。

ちなみに添付文書の情報を「よくわからない」まま処方されることは少ないですね。

リスクベネフィットの判断ができないので。この辺は次で少し考えを触れようと思います。

医薬品を処方するときの心構えとして

よくリスクベネフィットって単語でますよね。

当然医師は、目の前の患者さんにベネフィットが優ると判断した時に処方するわけですが、

このベネフィット部分をたくさん伝えれば処方されるかと言うとちょっと違いますよね。

医師が製薬会社等から得たい情報のTOPは「副作用」というアンケートがあります。

(すみませんミクスかなんかで読みましたが、出典明記できませんでした…)

「この薬剤は〇〇という点が優れている!こんな長所も!こんなデータも!」よりも、

「こんな人には避けてほしい、この副作用にはこんな対応策がある」

という「何かあった時にどう対応するか」という情報がない限りは、

特に処方経験のない薬剤には慎重になるのが通常です。

添付文書に記載されている副作用や慎重投与の情報が伝わっていない状態で、

どんどん使ってもらおうなんてプロモーションは実を結びません。

ディフェンシブな使い方しかできないか?

なんとなく「守り」の情報提供しかできないように思いますか?

もちろん新しいデータなども非常に重要ですが、

この添付文書をマスターしておけば、最新データの紹介も自信を持ってお伝えできます。

なぜなら自分自身が避けるべき症例像がわかっていますし、

「質問を受けた際に回答ができる」というのは心理的にも重要です。

少し攻めた添付文書の活用法として、競合品の添付文書も読んでみるというのがあります。

必ず違いがあり一長一短かと思いますが、自社医薬品の方が優れている部分があったとしますね。

「競合品Aは相互作用の薬剤が多く、併用薬に注意が必要で…」はプロモーションコード違反です。

「自社品は肝代謝酵素の影響を受けないので、相互作用を考える負担が減らせます」

「高齢の方ですと、高血圧や糖尿病、服用するお薬が多いのではないですか?」

と、医師に聞いてみるきっかけにも使えるかもしれませんね。

添付文書には、優れている自社品の利点を伝える情報も載っています。

疾患や検査値などを学ぶきっかけにも使う

ちょっと前のEFの質問の際、そもそも何%から悪いとされているのでしょうか?

こうした疑問を感じたら、Google先生に教えてもらうのです。

今の世の中情報があふれていますからすぐに詳しく教えてくれます。

確実なのはガイドラインですね。

外部リンク:急性、慢性心不全治療ガイドライン(PDFファイル)

LVEFの解説はこちらのブログが非常にわかりやすく書かれていました。

興味のある方はどうぞ。

外部リンク:心臓リハビリテーションのまにまに LVEFのわかりやすい解説

ということで、調べてみることでLVEFの検査や心不全について学ぶきっかけにもなりました。

研修資料で「心不全に注意!」って書かれていたって、結構素通りしてしまうんですよね。

製品の添付文書から、疾患や検査の知識まで広げていけると思います。

こたえられない質問が来た時は?

添付文書に載っていない情報は、後日調べて来ますでOK。

なぜなら特殊なケースの質問が多く、

そんな情報は調べないとわからないことを医師側も理解しているからです。

「答えられなかったらどうしよう…」ではなく、堂々と、

「発売後同様の報告があるか、お調べします!」でいいと思います。

もちろん基本的なことは即答できるようにはしておきましょう。

「一番多い副作用なんだっけ?」と聞かれて、「お調べします!」ではがっかりされますね…

まとめ

・添付文書の情報を見直してみよう。添付文書の情報が答えられれば質問も怖くない。

・製品の添付文書→疾患や検査→競合品の学習と広げていってみよう。

・添付文書に載っていない情報は、堂々と後日回答!

積極的にプロモーションする医薬品は、おそらく4,5製品くらいですよね?

もちろん最終的には全ての担当医薬品の添付文書を網羅してほしいのですが、

まずプロモーションする製品の添付文書は押さえておきましょう。

意外と使われない、でも大事なツールが添付文書なのです。

-

前の記事

【未経験でもチャレンジ】オンコロジーMRの仕事内容 2019.02.08

-

次の記事

【MRのキャリア】若手MRの転職について考えてみる 2019.02.27

コメントを書く