【製薬会社分析】パイプラインはどう読みとるのか?

新薬メーカーなら、今後の将来性は「開発パイプライン」から予測するのが一般的です。

ただ見方がいまいちわからない?と言う人向けに書いて見ました。

今後内定を複数もらい、どの会社にするか悩んでいる学生さんや、

興味のある転職先の将来性分析に役立てば嬉しいです。

(現役MRの方々にとってはすでに当たり前の情報多いです)

「会社名 パイプライン」でググってみよう

この業界、現在開発中の医薬品をホームページ上で公開している企業がほとんどです。

調べればすぐに情報を集めることができます。

今回も題材は武田薬品様をお借りしましょう。

「武田 パイプライン」とかで検索をして見ます…

該当ページが出てきましたね。

少し下の方にいくと、一覧のPDFファイルがありました。

このように各社公開していることがほとんどなので、

きになる企業は調べてみましょう。

新規有効成分に注目

ホームページ上のPDFを開いて見ましょう。

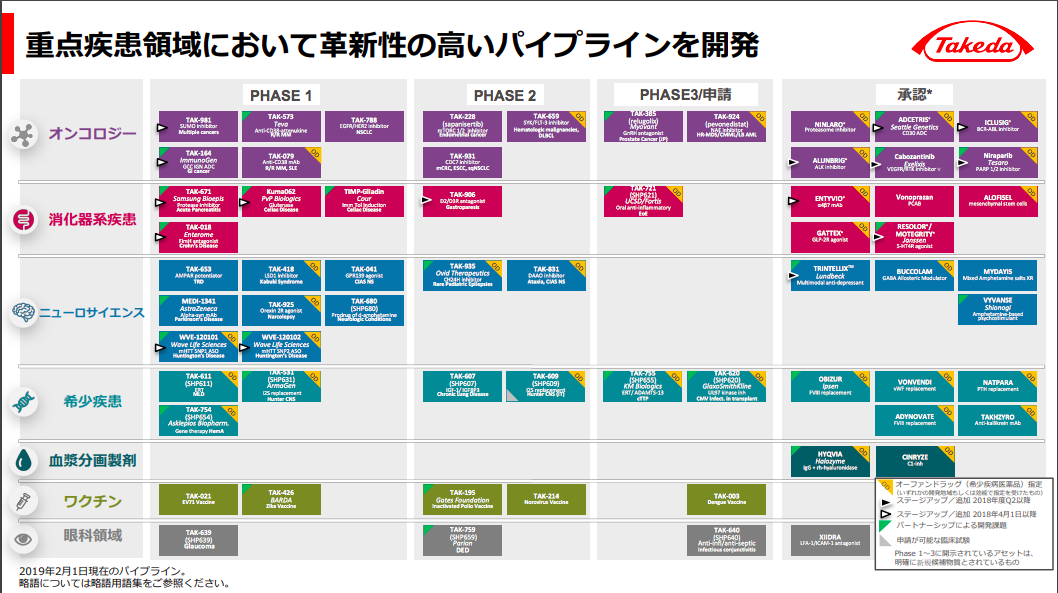

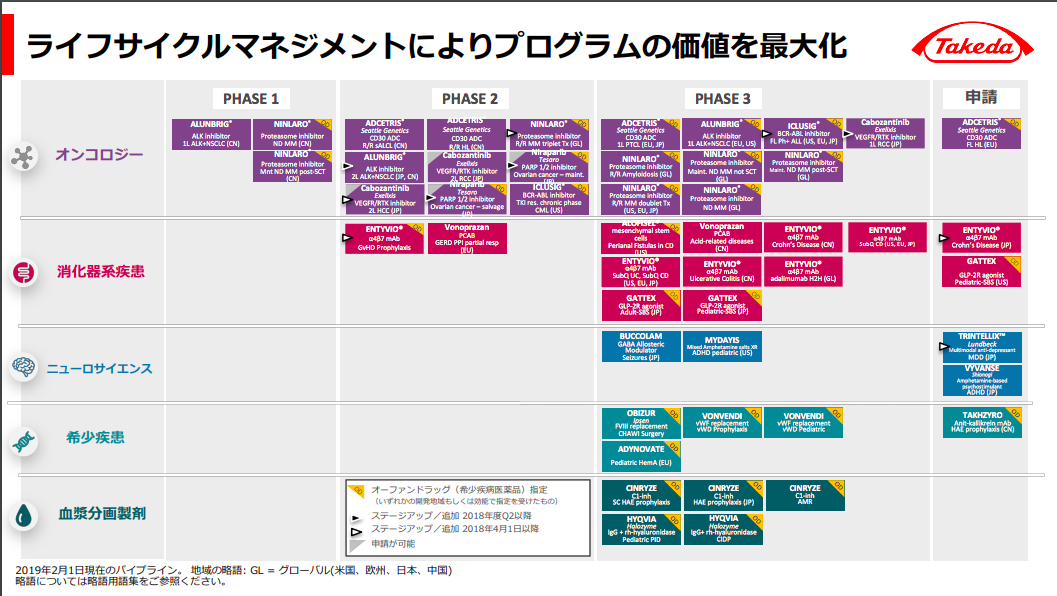

こんな感じの資料が見れますね。

ちょっと数が多すぎましたかね…さすが武田薬品。

各社注目して見て欲しいのは、まず「新規有効成分」の数です。

医薬品は全く新しい医薬品=新規有効成分と、

すでに承認されている医薬品が別疾患に使うことができるようになる=適応追加、

ざっくりわけるとこの2種類があります。

当然ですが、ゼロから開発をした新規有効成分は難易度が高く、

複数所持している会社は開発力が高いとも見て取れます。

適応追加が悪いわけではありません。

同一成分をより市場の大きいところへ広げていくのは有効な戦略です。

ただそれ以上に、未知の化合物を医薬品として承認させる道のりが非常に厳しいため、

新規有効成分が多い会社は、今後も積極的に新薬を発売できるメーカーと考えられます。

武田薬品のパイプライン表は非常に見やすいですね。

2つに分かれていて、上段が新規有効成分、下段が適応追加となっています。

各社色々見比べていただけるとわかると思いますが、ものすごい数です…羨ましい…

ということでまずは新規有効成分数に注目。

取得予定の適応症はどのぐらいの市場があるのか?

開発品目数が多くても、その医薬品がどれぐらい大型化するのか?

過去ブロックバスターと呼ばれたような、

1製品で1000億円を超える売上モデルは比較的稀になってきました。

ターゲットとして売上高100億円規模の中型医薬品を複数所持できているか、

ここがポイントになってきています。

一例として武田薬品、新規有効成分のPhaseIII、

pevonedistatをちょっと見て見ましょう。

まずこの単語でググると一番上にAML.MDSといった単語が出てきますね…

これらは血液がんなのですが、次に「MDS 治療薬」などと検索。

ビダーザ®︎という医薬品名が出てきました。

「ビダーザ®︎ 売上高」等で検索。

日本新薬さんの抗がん剤ですね。売上高156億円(2018年3月期)と出ました。

もちろん色々な要因がありますが、この金額が市場の目安になるでしょう。

どんなパイプラインを持っている会社が強いのか?

新薬メーカーであれば、次の要件を満たす企業は強いと考えます。

・新規有効成分の割合が高い

・取得予定の適応の市場が大きく、かつ競合品が少ない

・PhaseIIIにこれらの医薬品が複数控えている

この3点を満たしている会社は将来性が高いといえます。

とはいえ実際にそんな企業が複数あるわけではありません。

ひとまずはPhaseIIIに新規有効成分の医薬品が複数あるかどうか、

この点を重視してパイプライン分析をしてみることをお勧めします。

仮に競合ひしめき合うレッドオーシャン市場に殴り込みをかけるような医薬品であっても、

新薬の上市→シェア奪還の一連の活動は自身のスキルアップ、営業力アップに繋がるからです。

PhaseI,IIに有望な医薬品があると説明されたが…

就活の会社説明会や、転職エージェントから情報を集めている方。

そもそも転職の場合は、「即戦力が欲しい=PhaseIII医薬品上市間近」とも取れますので、

この点で悩むことは少ないかもしれませんが、

新卒入社の場合は、社員のライフサイクル(増減)を見て採用数決めていたりするので、

「入社後数年以内に新薬は出ないが、PhaseIIに大型が控えている」

といった説明をされることも。

これは完全個人的意見ですが、こういった会社には少し慎重になるべきです。

ただでさえ開発が難航している新規医薬品、

世に出てくるハードルはますます上がっています。

このブログを書いている2019年3月現在、大型化が期待されているPhaseIIIの医薬品ですら、

開発中止が相次ぐ状況です。

(正確には、ギリアド社のNASH治療薬は他試験が実施中です。2019年3月現在)

ギリアド NASH開発競争でつまずく―selonsertibがP3失敗|DRG海外レポート

新薬メーカーに就職する場合、一番仕事を覚えて成長できるのはやはり新薬の上市時だと思います。

数えて見ると僕がMRとして仕事を始めてから、

2社合計で11製品の上市に関わってきましたが、一番仕事が楽しく充実しているのも

新薬の上市前の準備〜採用〜処方開始までの活動です。

PhaseIIIの開発が必ず成功するとは限りません。

しかしPhaseIIの医薬品の方が世にでるハードルははるかに高いのです。

この点は認識しておくべきだと思います。

求められている新薬とは何か

どの会社も新薬の開発を進めていますが、

全ての会社が同じ領域で開発をしているわけではありません。

重点的に開発を進めている領域があって、ホームページ等で読み取ることができます。

例に挙げている武田薬品の場合は、

表の左側にある「オンコロジー (がん)」や「消化器系疾患」だと予想できます。

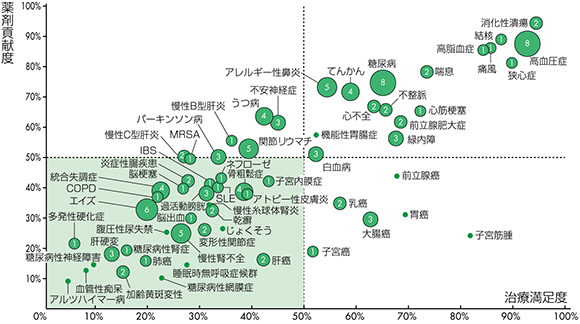

気になる会社の医薬品を調べて、予定適応症を調べたら次は製薬協のページへ。

アンメットメディカルニーズへの取り組み、という表がありました。

これは各疾患に対して、現在ある医薬品がどれだけ貢献できているか、

逆を言えばまだ十分な治療法が残されていない疾患は何か?を読み取ることができます。

表左下が、現在ある医薬品では治療満足度が低い疾患群ですね。

アンメットニーズを満たす薬剤は市場で一人勝ちの可能性もある

このアンメットメディカルニーズの代表格がアルツハイマー病です。

エーザイは1997年に「アリセプト®︎」を発売すると、

ピーク時に3000億円を超える売上を記録しました。

他に有効とされる医薬品がなかったからです。

それでも治療満足度をあげることはできず、第二、第三の医薬品の開発へと競争が進んでいきます。

上記で触れたバイオジェンと共同開発中の医薬品も、

非常に注目されていましたが、結果は主要評価項目を満たさなかったと報道されました。

各社難航しているアルツハイマー治療薬ですが、

もし劇的に有効な治療薬を発売できれば、圧倒的な市場を独占することが可能になります。

興味のある企業がどの分野、疾患に対する治療薬を開発しているか、

ここにも注目してパイプライン分析を行って見ましょう。

例えば治療満足度の高い、「高血圧」や「糖尿病」の治療薬ばかりを開発していても、

すでにある既存の治療薬との差別化ができなければ、

大型化する可能性は低い、と予想することもできます。

まとめ

・企業分析として、各社のパイプラインを分析しておこう

・新規有効成分数が開発力を見分けるカギ(自社創薬)

・市場が大きいor独占できる可能性のある領域は有利

製薬産業は新薬を開発できる企業が有利であることは確かです。

どんな領域に投資しているのか?

きちんと分析して、納得いく就活(転職)をしてください。

ケースケでした!

-

前の記事

【学生向け】製薬会社内定者へ考えて欲しいこと 2019.03.13

-

次の記事

足を止めるな 若手時代に受けた有用なアドバイス 2019.05.23

コメントを書く