これからのMRはチャレンジャーセールスモデルを目指せ!

自分の営業タイプって診断したことありますか?

なんか心理テストみたいで、あまり信憑性がなさそうですよね。

今回紹介するのは、「チャレンジャーセールスモデル」という書籍。

以前紹介したSPIN話法の著者が推薦していることもあり、読んで見ました。

我々に馴染み深いあの「Sales force」のホームページでも注目されていました!

https://twitter.com/Keisukemrlifeh1/status/1141096992426168320

まず今回取り上げるのは「チャレンジャーセールスモデル」という本です。

「使ってくださいお願いします!」の営業から、

ここ最近では学術的な活動を求められる側面も増えてきました。

(ガイドラインで規制され、紹介する内容に制限がかかっている点もありますが…)

僕が前職、現職で担当している製品は、副作用など個別症例で対応が変わるなど内容が複雑であったりして、

なかなか「提案したいこと」を顧客に言えないケースも多くありました。

この本が参考になるのは、「いつでも売れてるハイパフォーマー」を徹底的に分析したところです。

皆さんの周りでもいませんか?毎年計画達成、インセンティブの上位に名前が掲載されていて、

いつも数字に困っていなさそうな同僚…

この書籍によると調査は4年間、90社、6000人にもおよび、

本当に成果をあげている人はどういった人か、について書かれています。

「ハイパフォーマー」は、顧客にプレッシャーを与えることができる、

「チャレンジャータイプ」の営業スタイルと持つ人ということがわかっています。

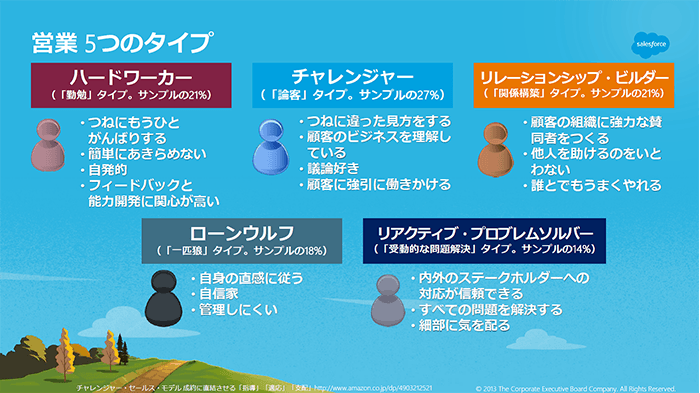

営業の5つのタイプ

このタイプの紹介はSalesforce.comのブログが大変参考になりますので、引用させていただきます。

記事リンク(Salesforce blog)

シリーズ営業改革 Vol.2 脱コモディティ化に必要な「チャレンジャー・セールス・モデル」

主な特徴が書かれています。皆さんはどのタイプに当てはまるでしょうか?

「なんとなくこれかな」というスタイルがあるかも知れません。

当てはまるものがなさそうだ、という人はローンウルフの傾向があるかも知れませんね。

MRは基本一人で仕事を進めるので、このタイプの人が多いかも知れません。

もし自分がどのタイプなのか、詳しく知りたいという人は本を読んで見てください。

「感じがいいだけ」では売れるMRではない

旧時代の仕事内容は、リレーションシップビルダー、ひたすら「関係構築」ですよね。

接待からゴルフからなんでもありだった時代です(僕は経験ありませんが)

でもそれらの仕事ができなくなって、営業スタイルが変化せざるを得なくなりました。

一方で、ここ最近仕事を始めて、接待など経験したことない世代の人にも

もちろんこのリレーションシップビルダーは存在します。

このタイプの人は医師との間に友好な関係を築き上げ、

仲良くなることで緊張を解きほぐして採用、処方獲得に結びつける。

足繁く通って、ちょっと雑談などだけして、仲良くなって処方してもらうのを待つスタイル。

ただ調査の結果わかったのは、

この「関係構築」タイプの販売員の中にはハイパフォーマーが極端に少なく、

全体の7%しか存在していなかったと報告されていました。

逆にハイパフォーマーがもっとも多く報告されたのは、

「チャレンジャー」タイプの営業スタイルを持つ人ということがわかっています。

このタイプの人は「関係構築」タイプとは対照的な特徴を持つことが知られていて、

顧客との間に建設的な緊張感を築き、ときには踏み込んで決断を迫ることもあるタイプだそうです。

あまり踏み込みすぎることで気分を害するのではないか?と思いますが、

実はこの「多くの情報の中から最適な提案をしてくれる人」というのは、信頼を得安いのだそうです。

MRの仕事は複雑性を加味した「ソリューション営業」に位置付けられるそうですが、

複雑な販売環境でのハイパフォーマーのうち、実に54%が「チャレンジャー」だとされています。

次にハイパフォーマーの比率が高いのは、「一匹狼」タイプの営業パーソンとなっています。

しかしこのタイプの方々はルールにとらわれずに自由に行動しており、

「何故売れたか」の再現性を体現することが難しいとされているので、

「チャレンジャー」の活動ノウハウを根づかせることが近道ということです。

「新しい知見」を届けて初めて評価される

「チャレンジャー」の能力を大別すると、「指導」「適応」「支配」の3つに分けられるそうです。

特に「指導」という点で他の営業スタイルと異なっていて、こちらの提案により、

明日以降の診療に役立つためのインサイト(知見)を提供できるという点で、

他の営業スタイルとは決定的に異なっていようですね。

顧客は「どこの会社の製品も同じ」だと思っている。

だからこそ、自分が体験したMRとの面談、すなわち「営業体験」を提供できるかが、

顧客に自社を特別なものとして扱ってもらえるかの分かれ目となる。

この「顧客」を「医師」に置き換えてみればいいですね。

またこの顧客が価値を感じる営業体験とは、

「市場に対する独自の価値ある視点を提供してくれる」

「さまざまな選択肢を検討する助けになる」

という点を価値に感じるのだそうです。

この独自の価値ある視点という点ではSPIN話法がリンクしているのですが、

SPIN話法は「困っていることはなんですか?」が本質ではなく、

「このようなリスクが考えられませんか?」というニーズを掘り起こす質問が重要視されていました。

治療満足度が高い領域などは特に顕在化したニーズはないのかも知れません。

僕らは医師が気づいていないようなニーズを掘り起こすため、

このニーズに気づいてもらえるよう「指導」する必要があるのだそうです。

同種同効薬が乱立するこのご時世、

競合他社よりも一歩踏み込んで、医師も気づいていない、ハッとするような診療ニーズに気づかせる、

そんなMRが選ばれて、プロモーションしている製品が選ばれるでしょう。

さらに著者は、「顧客の常識を覆す」ということを提案しています。

MR:「先生、こんな事が考えられませんか?」医師:「そうだね、リスクと思っていたんだよ」

こんな反応では不十分で、

MR:「こんな事が考えられませんか?」医師:(…意識した事なかったな…)

というように、「ハッとする」ような提案ができるかどうかが求められているのだと思います。

もっとも処方に影響を与えるキーパーソンは誰なのか?

我々でいうターゲティングでしょうか。

この常識を覆す情報提供を、

処方することのない医師に一生懸命やっても得られるものが少ないということです。

さらに重要なのは、インフルエンサーにリーチすることとありました。

処方をして自身の体験などを、医局院へ話題提供してくれるポジションの人、

それが大学であれば教授であったり、病院であれば部長であったりするのかもしれませんが、

若くてもその分野の治療に精通していて、

発言権の強い先生なんかは積極的情報提供すべきでしょうね。

大学のような大きな組織担当されている方は、

一度若い先生に、どの先生の治療を参考にしているか?

確認してみるといいと思います。

複数人から同じ先生の名前が上がったら、その先生が医局内でのインフルエンサーです。

情報提供ガイドラインの管理下でも実践できるか?

ここがおそらく一番難しいところですよね。

実はガイドラインをよく読み込んでみると、

「限られた条件下で、ガイドラインを遵守すれば未承認薬の情報提供はMRでも可能」

であったりとか、

「自社医薬品のメリットデメリットをきちんと伝える」

「効能効果、用法用量は承認された範囲内で提供」

と言った文言が並んでいます。

文献の提供も、医療従事者の求めに応じて、

適切な処理をして提供可能、となっていました。

恐らく、これらのガイドラインをより安全に解釈して、

「企業ルール」が存在するのかなと思います。

「未承認薬の情報提供はいかなる理由でもMR不可!」

とか、「文献の提供は一律全て禁止!」

と言った企業があるのも聞きますので。

会社のルールに沿って実践するしかないと思うのですが、

他社品を誹謗中傷せず、自社医薬品について報告されているもので、

メリットデメリットをきちんと伝える事が問題無いのであれば、

それだけでもかなりの情報提供ができると思います。

大事なのは一つの試験でも原著論文からappendixデータまで読み込む事。

そしてClinical trial.govなどで、適格基準、除外基準を確認し、

この試験が優越性検証試験なのか、非劣勢試験なのか、

統計はどのように行うのか、エンドポイントは何か、

この辺りまで読み込んで始めて情報提供できるのだと思います。

一つの図表だけを引用して紹介しては、

情報が恣意的であると判断されてしまうと思います。

これはガイドライン違反のようですね。

簡単でオススメなのが、

説明会スライドの元になっている引用文献を隅から隅まで読む事だと思います。

スライドは紹介できるツールなので問題無いですよね?

そのスライド作製の根拠になっている文献を、上記の点まで読んでますか?

意外と知らない発見があったりして、

そこがディスカッションポイントになったりするものですよ。

まとめ

・関係構築をよくするだけでは売上は上がらない(およそ7%だけがハイパフォーマー)

・チャレンジャーモデルは再現性がある

・情報ガイドラインを逸脱しないように!まずは説明会スライドの文献を読み込んでみる。

医師に提案するのって少し怖かったりしますよね。

でもある程度の緊張感を保てる関係性の方がハイパフォーマーなんだそうです。

結局は、役立つ情報を良いタイミングで届けてくれるMRが選ばれるのでしょう。

SPIN話法に関する記事はこちらもご参照ください。

-

前の記事

【電車で、車内で】隙間時間を活用した勉強の参考例について考える 2019.06.03

-

次の記事

【直接会った方がいいのか?】就活生の内定辞退について考えてみる 2019.06.24

コメントを書く